Dans le paysage des outils numériques destinés à l’enseignement, Kialo Edu occupe une place singulière. Conçu pour structurer les débats et encourager la pensée critique, il se présente comme une alternative ou un complément aux discussions orales traditionnelles. J’aimerais partager ici une analyse de cet outil, non pas sous l’angle promotionnel, mais à partir de son usage potentiel en contexte éducatif.

Un support pour la participation écrite

Kialo Edu repose sur un principe simple : les étudiants rédigent leurs arguments, qui sont ensuite organisés visuellement dans une structure hiérarchisée de « pour » et de « contre ». Cela permet de dépasser une difficulté courante dans les débats oraux : la domination de la parole par quelques-uns et la difficulté à inclure les plus discrets. Dans Kialo, chacun peut contribuer simultanément, et la discussion peut se poursuivre de manière asynchrone. Cet aspect favorise l’inclusion et réduit les inégalités d’expression, mais il suppose aussi que les étudiants maîtrisent suffisamment l’écrit pour formuler leur pensée avec clarté.

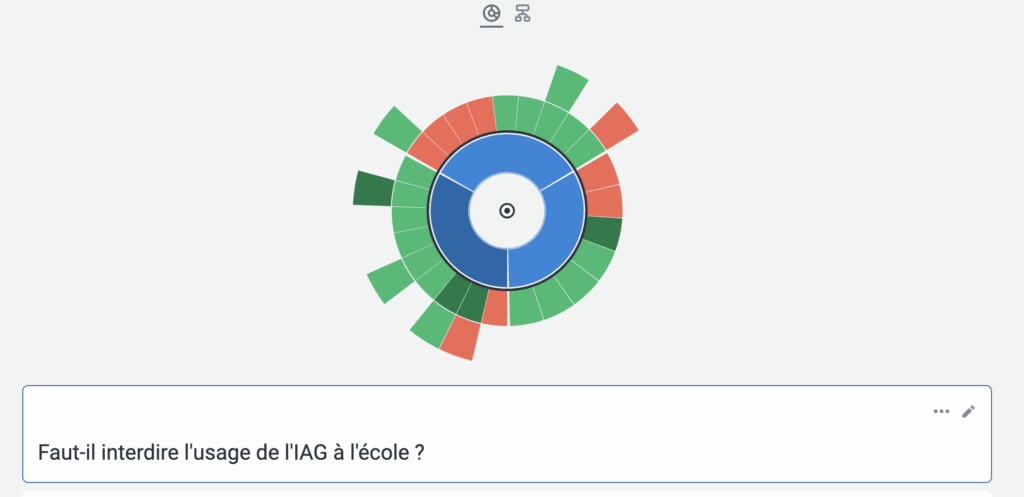

La force de l’outil réside dans sa représentation visuelle des arguments. L’arborescence rend visibles les liens logiques entre une thèse, ses soutiens et ses objections. En cela, Kialo peut être un support pertinent pour enseigner l’argumentation structurée. Toutefois, cette logique impose un cadre parfois rigide : chaque contribution doit se ranger dans une catégorie pro ou contra, ce qui peut limiter la nuance, l’ambiguïté ou la réflexion ouverte qui caractérisent souvent les débats académiques.

Une aide à l’évaluation et au suivi

Pour l’enseignant, l’outil offre un avantage intéressant : toutes les interventions sont sauvegardées, ce qui permet une évaluation plus précise de la participation et du raisonnement de chacun. Les contributions étant relativement brèves, elles se prêtent mieux à une correction rapide que de longs essais. Cependant, cette concision peut aussi appauvrir la profondeur des arguments. En d’autres termes, Kialo est efficace pour suivre la participation et la structure logique, mais moins pour développer une réflexion continue ou nuancée.

Inclusion et anonymat : un atout mais aussi un risque

L’un des arguments avancés par les concepteurs est la possibilité de contributions anonymes, afin de libérer les étudiants de la peur du jugement. Cela peut effectivement favoriser la participation des plus réservés. En revanche, l’anonymat soulève des questions pédagogiques : qu’en est-il de la responsabilité vis-à-vis de la parole exprimée ? Dans certaines classes, il peut encourager l’audace constructive ; dans d’autres, il pourrait au contraire ouvrir la porte à des interventions superficielles, voire provocatrices. Le rôle de l’enseignant dans la modération reste donc central.

Un outil complémentaire, non un substitut

Enfin, il me semble essentiel de souligner que Kialo ne saurait remplacer les échanges oraux. La pratique du débat en présentiel reste indispensable pour développer des compétences de communication, de gestion des interactions et d’écoute active. L’outil est intéressant comme prolongement ou comme étape préparatoire : il permet aux étudiants d’organiser leurs idées, de se confronter à d’autres points de vue et de préparer un échange plus riche en face à face.

En conclusion

Kialo Edu est un outil pédagogique qui mérite d’être exploré. Il rend visibles les structures argumentatives, facilite la participation écrite et offre un support utile à l’évaluation. Ses atouts résident dans la clarté et l’inclusivité qu’il favorise. Mais il ne faut pas en surestimer la portée : il impose un cadre parfois restrictif, il déplace la difficulté vers l’écrit, et il ne remplace pas le travail de débat oral, essentiel à la formation universitaire.

En somme, Kialo Edu apparaît moins comme une solution miracle que comme un complément pertinent pour diversifier les approches pédagogiques et enrichir les pratiques d’enseignement de l’argumentation.